Краткий обзор основных этапов восстановления экономики

Сражения Великой Отечественной войны разворачивались в основном на территории западных регионов европейской части СССР. Именно тут плотность населения была наивысшей, именно тут было дислоцировано большинство заводов и фабрик, именно здесь железнодорожная сеть имела наивысшую плотность. .

По большинству ключевых элементов индустриальной сферы эти регионы имели для Советского Союза решающее значение.

По большинству ключевых элементов индустриальной сферы эти регионы имели для Советского Союза решающее значение.

Минск, улица Советская, 1948 год

Удельный вес районов и областей, подвергшихся оккупации в промышленном производстве СССР на 1940 г.

Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 1990. С.42.

СССР в целом

Регионы, подвергшиеся оккупации

Удельный вес оккупированных регионов в общесоюзном производстве (%)

Валовая продукция промышленности (неизменные цены 1926/27 г., млрд. руб.)

138,5

45,9

33

Чугун, (млн. т.)

14,9

10,6

71

Сталь, (млн. т).

18,3

10,5

58

Прокат чёрных металлов, (млн. т.)

13,1

7,5

57

Кокс, 6% влажности, (млн. т.)

21,1

15,7

74

Железная руда, (млн. т.)

29,9

21,3

71

Уголь (млн. т.)

165,9

105,2

63

Тракторы (тыс. шт.)

31,6

17,9

57

В результате гитлеровской оккупации СССР потерял около 30% своего национального богатства. Общие прямые потери, нанесённые государственному имуществу и частным хозяйствам, составили 679 млрд. рублей. При разбивке по категориям пострадавших хозяйствующих субъектов этот ущерб распределялся следующим образом:

государственным предприятиям и учреждениям – 287 млрд. рублей; колхозам – 181 млрд. рублей; кооперативным, профсоюзным и другим общественным организациям – 19 млрд. рублей; сельским и городским жителям – 192 млрд. рублей. Осмыслить эти грандиозные суммы нелегко, поэтому куда более наглядным будет описание потерь не в денежном, а в натуральном исчислении.

Из вышеприведённой таблицы очевидно, что удар по этим краям, областям, и республикам был особенно чувствителен для советской экономики.

Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Статистический сборник. Приложение к еженедельному Статистическому бюллетеню ЦСУ СССР № 41 (540) от 11 ноября 1959 г. М., 1959. С. 53.

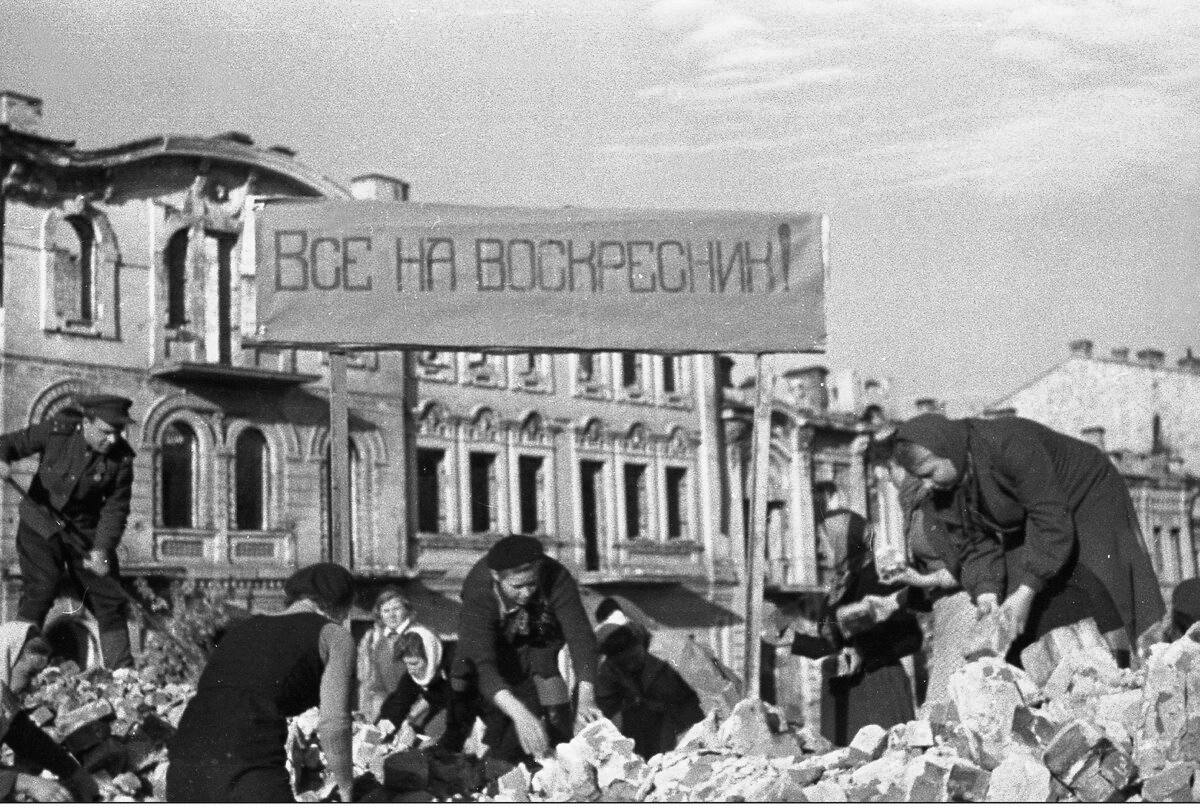

Первый послевоенный воскресник в Гомеле, 1944 год

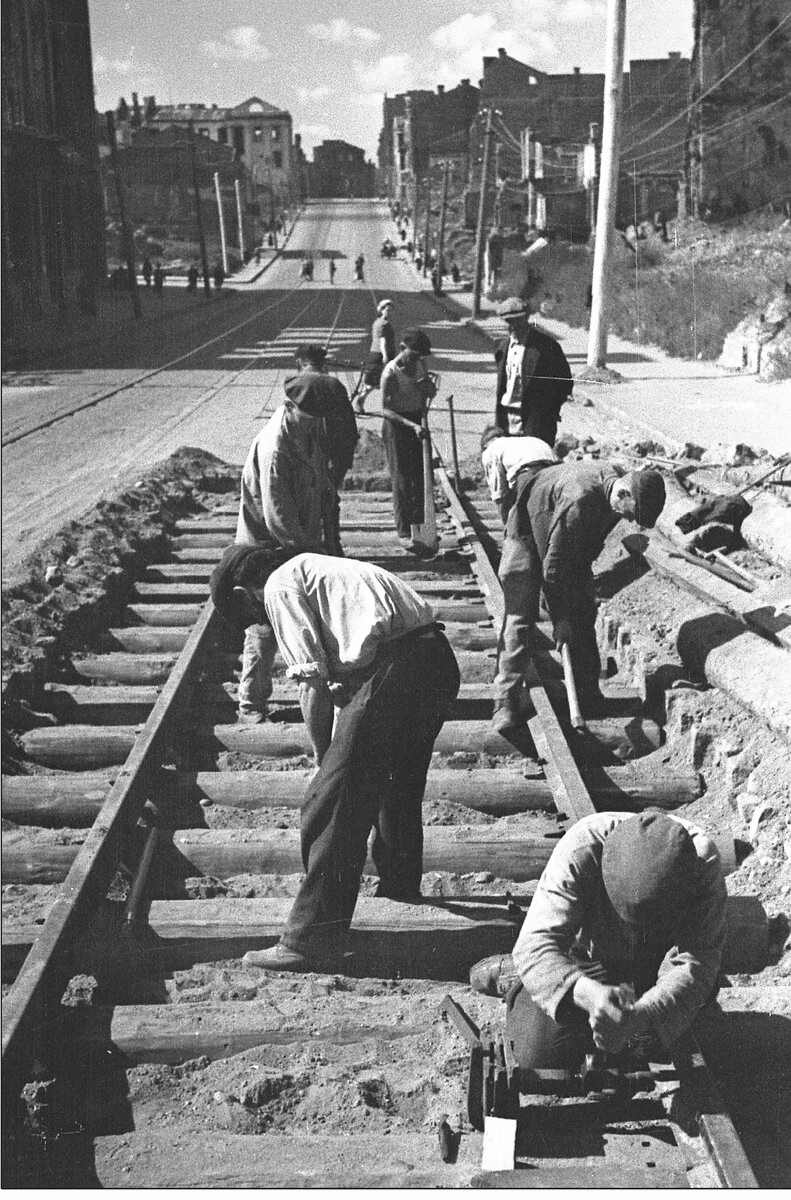

Мирные жители и военные работают на восстановлении трамвайных путей на улице Смирнова в Смоленске. Здание универмага на снимке было построено в 1937 году и существует и сегодня — торговый центр «Юнона» по адресу проспект Гагарина, 1.

Жители Курской области на работах по восстановлению железнодорожных путей. (1943 г.)

Восстановление Петергофа (1946)

В ходе военных действий на временно оккупированных территориях было разрушено свыше 70 тыс. сел и деревень, более 6 млн. зданий, в результате чего без крыши над головой осталось около 25 млн. человек. Невиданный урон был нанесён экономике: практически полностью было разрушено около 32 тыс. промышленных предприятий и 65 тыс. км железнодорожных путей, было разорено 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинотракторных станций. После изгнания захватчиков в освобождённых областях уцелело лишь 17% от прежнего числа заводов и фабрик, причём 17% – это оценка «в целом», а по ряду союзных республик положение дел было ещё страшнее. Скажем, в освобождённых районах РСФСР сохранилось 13% индустриальных объектов, на Украине – 19, в Белоруссии – 15, Молдавии – 49, в прибалтийских республиках – 32%.

Особенно тяжёлый удар обрушился на металлургическую и горнодобывающую промышленности, а также – на электроэнергетику. Советская экономика утратила 62 доменных и 213 мартеновских печей, было разрушено или затоплено 1135 угольных шахт с довоенной добычей свыше 100 млн. тонн угля ежегодно, в энергетике были потеряны генерирующие мощности в 5 млн. кВт. Особенно тяжёлый удар обрушился на металлургическую и горнодобывающую промышленности, а также – на электроэнергетику. Советская экономика утратила 62 доменных и 213 мартеновских печей, было разрушено или затоплено 1135 угольных шахт с довоенной добычей свыше 100 млн. тонн угля ежегодно, в энергетике были потеряны генерирующие мощности в 5 млн. кВт.

Особенно тяжёлый удар обрушился на металлургическую и горнодобывающую промышленности, а также – на электроэнергетику. Советская экономика утратила 62 доменных и 213 мартеновских печей, было разрушено или затоплено 1135 угольных шахт с довоенной добычей свыше 100 млн. тонн угля ежегодно, в энергетике были потеряны генерирующие мощности в 5 млн. кВт. Особенно тяжёлый удар обрушился на металлургическую и горнодобывающую промышленности, а также – на электроэнергетику. Советская экономика утратила 62 доменных и 213 мартеновских печей, было разрушено или затоплено 1135 угольных шахт с довоенной добычей свыше 100 млн. тонн угля ежегодно, в энергетике были потеряны генерирующие мощности в 5 млн. кВт.

Сборник сообщений Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. М., 1946. С. 420; Народное хозяйство СССР за 60 лет. Юбилейный стат. ежегодник. М., 1977. С. 17.

Всемирно-историческая победа советского народа. 1941-1945 гг. М., 1971. С. 326.

Рыжков Н.И. Великая Отечественная: Битва экономик и оружие Победы. М., 2011. С. 260.

Потери на оккупированных территориях в ходе Великой Отечественной войны

разрушенных сел и деревень

70 ТЫС.

зданий

6 МЛН.

промышленных предприятий

машинотракторных станций

32 ТЫС.

2 890

железнодорожных путей

65 ТЫС. КМ

Нарком строительства СССР в годы войны, С.З. Гинзбург впоследствии вспоминал: «Во сто крат труднее было восстановить завод, чем строить до войны. Труднее потому, что фашисты вывезли всё что могли, разворовали, варварски разрушили хозяйство во всех оккупированных районах».

Нарком строительства СССР в годы войны, С.З. Гинзбург впоследствии вспоминал: «Во сто крат труднее было восстановить завод, чем строить до войны. Труднее потому, что фашисты вывезли всё что могли, разворовали, варварски разрушили хозяйство во всех оккупированных районах».

Первая продукция типографии в освобожденном Минске. (1944)

Минск, руины в районе Центральной площади, 1947 год

Советские солдаты охраняют немецких военнопленных, разбирающих завалы в Сталинграде. Предположительно 1947г.

Помимо индустриальной сферы, тяжёлые потери понесло и советское сельское хозяйство. Захватчики уничтожили или конфисковали 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота, 20 млн. голов свиней, 27 млн. голов овец и коз.

Вознесенский Н.А. Избранные произведения. 1931-1947. М., 1979. С. 582-583.

КАК РЕШАЛСЯ ВОПРОС О РАЗРУШЕННОМ В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И НЕПРИЯТЕЛЬСКОЙ ОККУПАЦИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ?

Чем руководствовался Советский Союз при выработке стратегии восстановления?

Восстановление инфраструктуры для жителей

Функционирование промышленности

Индустриальная гонка

С одной стороны, разумеется, правительство СССР было заинтересовано в облегчении тягот, обрушившихся на население освобождённых районов, что подразумевало форсированные работы по восстановлению жилья и необходимой для населения инфраструктуры.

С другой стороны, скорейшее восстановление промышленных мощностей освобождённых районов было важно с точки зрения обеспечения всем необходимым действующей армии. Ведь война всё ещё продолжалась!

Наконец, в Кремле уже в годы Великой Отечественной войны трезво осознавали, что союз с США и Великобританией носит временный и ситуативный характер, поэтому требовалось всемерно наращивать индустриальную мощь страны ещё и с учётом потенциально возможного экономического соперничества в послевоенный период.

Скажем, нарком финансов А.Г. Зверев впоследствии вспоминал: «Политбюро ЦК ВКП(б) требовало от Наркомата финансов обеспечить ресурсами восстановительные работы так, чтобы значительную часть их удалось провести еще во время войны. Дело в том, что руководство закономерно беспокоилось, как бы нам не выйти из войны слишком ослабленными. Это могло иметь тяжелые последствия в международном плане».

Зверев А.Г. О некоторых сторонах истории советской финансовой системы // Вопросы истории. 1969. № 2. С. 143.

главных ж\д путей

51.9 ТЫС. КМ

промышленных предприятий

7,5 ТЫС.

депо

190

крупных мостов

2 734

Хотя первые шаги по восстановлению разрушенных промышленных мощностей были предприняты в СССР ещё в последние дни 1941 года (уже 29 декабря 1941 г. было издано постановление СНК СССР «О восстановлении угольных шахт в Подмосковном бассейне», поставившее задачу в максимально краткие сроки возобновить добычу угля на 43 повреждённых шахтах), широкомасштабные работы по этой тематике развернулись несколько позже – уже в 1943 году. В январе того года специально для решения этой задачи в структуре Госплана СССР было создано Управление по восстановлению хозяйства в освобожденных районах.

Однако от принятия принципиального решения до начала практических работ прошло определённое время. Собственно, и сама по себе разработка столь сложной программы экономического восстановления требовала серьёзного труда (а значит – и времени), но, кроме того, меняющаяся ситуация на фронте постоянно требовала изменять плановые задания.

Наконец, 21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», давшее старт крупномасштабным работам по восстановлению экономики западных регионов Советского Союза. Таким образом, процесс возрождения освобождённых от оккупантов областей фактически начался уже летом 1943 г., когда противник ещё удерживал практически всю Украину, Белоруссию и Прибалтику. В результате поистине титанических усилий ещё до завершения Великой Отечественной войны удалось восстановить и ввести в строй 7,5 тыс. промышленных предприятий, 51,9 тыс. км главных железнодорожных путей, 190 депо, 2734 крупных мостов.

Наконец, 21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», давшее старт крупномасштабным работам по восстановлению экономики западных регионов Советского Союза. Таким образом, процесс возрождения освобождённых от оккупантов областей фактически начался уже летом 1943 г., когда противник ещё удерживал практически всю Украину, Белоруссию и Прибалтику. В результате поистине титанических усилий ещё до завершения Великой Отечественной войны удалось восстановить и ввести в строй 7,5 тыс. промышленных предприятий, 51,9 тыс. км главных железнодорожных путей, 190 депо, 2734 крупных мостов.

Еще до окончания войны удалось восстановить

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. С. 55.

История советского рабочего класса. М., 1984. Т. 3. С. 313.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1971. Т. 6. С. 65–104.

Рост производства горно-металлургических заводов территорий, подвергшихся оккупации (в % от уровня 1940 г.)

Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. М., 1970. С. 238-239.

1943 г.

1945 г.

Железная руда

1

20

Чугун

2,6

20,5

Сталь

0,5

15,5

Стальной прокат

0,1

16

При этом следует отметить, что вклад восстановленных предприятий в общесоюзное производство к 1945 году стал уже вполне весом и значим. Скажем, за первые два квартала 1945 г. заводы, фабрики и шахты освобождённых от гитлеровцев регионов обеспечили 37,6% от общесоюзной угледобычи за этот период, 16,9% всего советского чугуна, 12,8% выплавки стали, 13,7% стального проката, 37,2% выпуска электромоторов.

Всего за 1943-1945 годы в освобождённых от оккупантов областях Советского Союза вступило в строй более 30 крупных электростанций, 13 доменных печей суммарной производительностью 2,3 млн. т. чугуна, 70 сталеплавильных печей, 28 прокатных станов. В 1944 г. суммарный объём производства в СССР по сравнению с прошлым годом возрос на 15%, а в освобождённых от гитлеровцев регионах – в 3 раза! В 1944 г. на освобождённые области приходилось 20% всего общесоюзного производства, в том числе – более половины государственных заготовок зерна, треть молочных продуктов и четверть – скота и птицы.

Всего за 1943-1945 годы в освобождённых от оккупантов областях Советского Союза вступило в строй более 30 крупных электростанций, 13 доменных печей суммарной производительностью 2,3 млн. т. чугуна, 70 сталеплавильных печей, 28 прокатных станов. В 1944 г. суммарный объём производства в СССР по сравнению с прошлым годом возрос на 15%, а в освобождённых от гитлеровцев регионах – в 3 раза! В 1944 г. на освобождённые области приходилось 20% всего общесоюзного производства, в том числе – более половины государственных заготовок зерна, треть молочных продуктов и четверть – скота и птицы.

1943 г. Город Карачев (Брянская область) вскоре после освобождения. Всё, что осталось

Разрушенные здания на улице Энгельса в Минске.

Приходько Ю.А. Восстановление индустрии. 1942-1950. М., 1973. С. 132.

Это составило 37% вообще всех электростанций, пущенных в СССР в годы войны.

Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 1990. С.219.

Однако, разумеется, полностью восстановить всё разрушенное в годы войны не удалось.

Это стало главной задачей уже послевоенного пятилетия.

Ещё до окончания Второй Мировой войны была опубликована директива, отданная руководством СССР Госплану, в которой, между прочим, поручалось:

И.В. Сталин официально сформулировал и продекларировал основную задачу советской экономики на 1945-1950 годы:

19 августа 1945 года

9 февраля 1946 года

«восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах»

«В пятилетнем плане имеется в виду предусмотреть полное восстановление народного хозяйства районов СССР, подвергшихся немецкой оккупации, послевоенную перестройку народного хозяйства и дальнейшее развитие всех районов СССР, в результате чего должен быть значительно превзойден довоенный уровень развития народного хозяйства СССР».

Сталин И.В. Сочинения. Т. 16. М., 1997. С.15.

Это была неимоверно сложная задача, однако жесткая политика советского руководства, нацеленная на первоочередное решение именно макроэкономических задач, а также массовый трудовой энтузиазм советских граждан позволили решить эту проблему относительно успешно и в запланированные сроки..

Это была неимоверно сложная задача, однако жесткая политика советского руководства, нацеленная на первоочередное решение именно макроэкономических задач, а также массовый трудовой энтузиазм советских граждан позволили решить эту проблему относительно успешно и в запланированные сроки.

Сталинградский тракторный завод. 1947г.

Минск 1944 год. Рабочие трамвайного парка восстанавливают пути на Советской улице

Севастополь Установка шпиля на здании Матросского клуба (1954 год)

Следует учитывать, что пострадавшие от оккупации союзные республики были заведомо неспособны восстановить разрушенные промышленные объекты только своими силами – возрождение экономик освобождённых районов стало предметом заботы всего СССР. Скажем, только за 1945-1947 годы в Белоруссию из других республик Советского Союза было ввезено более 50 тыс. единиц индустриального оборудования.

Достаточно часто устанавливались прямые шефские связи, которые предусматривали адресную помощь конкретному освобождённому региону со стороны той или иной области или республики, избежавших оккупации. Скажем, шефство над восстановлением предприятий белорусского Гомеля взяла на себя Кировская область РСФСР, помощь в восстановлении Мозыря оказывала Ульяновская область, Мордовская АССР оказывала шефскую помощь городу Гомель и ряду областей Гомельской области, Пермская железная дорога взяла шефство над Белорусской железной дорогой, и т.д.

Пострадавшие от оккупации союзные республики были заведомо неспособны восстановить разрушенные промышленные объекты только своими силами

Купреева А.П. Народы СССР- трудящимся Белоруссии. Мн., 1981. С.449-474.

Кирчук Ю.В. Послевоенное восстановление промышленности Беларуси как составная часть общесоюзного восстановления индустрии СССР (1943-1950-е годы. // Инновационные технологии и технические средства для АПК. Воронеж, 2015. С.197-198.

Параллельно с восстановлением разрушенного, в Советском Союзе в этот период велось также очень крупномасштабное строительство новых индустриальных объектов. В эти годы были сооружены и введены в строй автомобильный и тракторный заводы в Минске, металлургический комбинат в Рустави, свинцово-цинковый комбинат в Усть-Каменогорске, трубопрокатный завод в Сумгаите. Крупнейшими электростанциями пятилетия стали Фархадская и Рыбинская ГЭС, а также Щёкинская и Нижнетуринская ГРЭС. Во второй половине 1940-х годов началась массовая газификация СССР, символами которой стали построенные в эти годы газопроводы Саратов – Москва, Кохтла-Ярве – Ленинград и Дашава – Киев.

Всего за послевоенное пятилетие в строй было введено 6200 промышленных предприятий (как восстановленных, так и вновь построенных). Уже в 1948 г. объёмы индустриального производства в СССР вышли на довоенные объёмы, а к 1950 г. этот уровень был превзойдён на 73%. Среднегодовые темпы роста ВВП Советского Союза в то пятилетие, по оценкам современных экономистов, составляли 14%, что является едва ли не самым большим ежегодным приростом за всю историю нашей страны.

В тоже время следует учитывать, что в вопросах восстановления экономики советское руководство продолжало придерживаться ещё довоенного курса на опережающее развитие так называемой «группы А» – то есть ряда отраслей, нацеленных на выпуск не средств потребления, а средств производства.

В тоже время следует учитывать, что в вопросах восстановления экономики советское руководство продолжало придерживаться ещё довоенного курса на опережающее развитие так называемой «группы А» – то есть ряда отраслей, нацеленных на выпуск не средств потребления, а средств производства.

Как развивалась промышленность в послевоенное пятилетие?

Чередниченко Л. Г. Опыт осмысления роли денежной реформы 1947 г. в восстановлении экономики СССР // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2019. Т. 1., № 1. С.194-214.

Пичурин И. И. Причины кризиса социалистической экономики СССР в 1989—1991 годах // Экономика региона. 2012. № 1. С.150-160.

Литвиновский И. А. Восстановление народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны // Российские и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 1 / Редкол.: О. А. Яновский (отв. ред.) и др. Мн., 2004. С. 228.

промышленных предприятий

ВВП в послевоенное пятилетие

выросли объемы индустриального производства к 1950 году

6.2 ТЫС.

14%

НА 73%

В результате такого подхода, за 1945-1950 годы объёмы производства в тяжёлой промышленности удвоились, а в машиностроении выросли даже в 2,3 раза. При этом в промышленности лёгкой, нацеленной на выпуск товаров народного потребления, прирост за тот же период составил всего 17%. Кроме того, с некоторым отставанием шло восстановление объёмов производства в сельском хозяйстве. Скажем, довоенных масштабов сборы зерна достигли лишь к 1953 году.